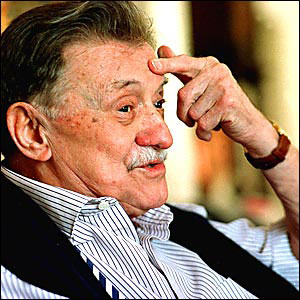

Mario Benedetti es, sin duda alguna, el escritor uruguayo más conocido y reconocido mundialmente, así como uno de los nombres más destacados de la literatura hispanoamericana del s. XX.

El presente volumen, completado en el año 2007, está compuesto por tres partes formalmente independientes, aunque fuertemente vinculadas por la unidad del discurso.

La primera de ellas, titulada “Vivir” incluye un conjunto de textos breves, en la mayoría de los casos en torno a una página, dedicados a reflexionar sobre diversos temas. Aunque estos textos están escritos en prosa, difícilmente podrían ser considerados como narrativa; en cambio, por la acumulación de recursos poéticos y por el carácter reflexivo, quizá podríamos describirlos como microtextos de prosa poética sapiencial.

Lo mismo sucede en la segunda parte titulada “Adrede”, donde siguen abordándose los temas que preocupan al escritor, como el sentido de la vida, la proximidad de la muerte, el amor, la amistad, así como las cuestiones políticas y sociales, como la guerra (con alusiones claras a la guerra de Irak), la injusticia, el fanatismo, etc.

En la última parte, bajo el título de Cachivaches, observamos un cambio formal, consistente en una todavía mayor condensación de la expresión, que se realiza con el uso de la forma literaria más concisa que es el aforismo, donde, no obstante, se sigue básicamente con la misma temática que en las dos primeras partes.

Merece la pena evocar, por ejemplo, uno de los microtextos procedentes de la primera parte, titulado “Sobre sencillez”, en el que la voz reflexiva (recurriremos a este concepto, puesto que ni el del narrador, ni el del yo lírico parece del todo adecuado dentro del marco de esta particular forma literaria) pronuncia el elogio de la poesía sencilla e ironiza con agudeza acerca de aquellos escritores y críticos que consideran como señal de calidad de la obra literaria su característica de ser incomprensible.

Es así que podemos leer:

“Hay críticos (…) que son propensos a elogiar solamente a aquellos poetas misteriosos, cuyas obras son comprendidas por muy pocos” (p. 19).

Más adelante, extrapola el elogio de la sencillez literaria al ámbito de una reflexión de carácter general:

“En la sencillez, los hombres y mujeres se amparan, se comprenden, se alivian. En la complejidad, en cambio, se ven con desconfianza y con rencores. Cómo no tener en cuenta que la muerte es la cumbre de la sencillez” (p. 19).

Al margen de la alabanza de diversas virtudes o actitudes, como la mencionada sencillez, optimismo (p. 13), alegría (p. 54), etc., se desarrolla la reflexión acerca de la muerte y del sentido de la existencia, de la cual traslucen claramente la amargura y el pesimismo de alguien que, a pesar de su admirable capacidad de apreciar y expresar los granitos de belleza esparcidos por el universo humano, descree en el sentido de la vida terrenal y rechaza la trascendencia, debido a lo cual se ve condenado a la más profunda soledad existencial durante su vida y a la nada tras el final de la misma.

Este cuestionamiento de la muerte y de la eternidad está presente en varios textos, siendo quizás el más representativo el que lleva por título El acabose. Ya en la primera afirmación vemos al mismo tiempo la refutación de la trascendencia y la visión radicalmente negativa de la existencia inmanente:

“Después del acabose, ¿qué vendrá? El supremo brillará por su ausencia. No habrá purgatorio ni paraíso; tampoco infierno, porque ése está en la tierra que pisamos.” (p. 79)

Esta visión de la vida humana como algo infernal, junto con la convicción de que no hay nada más “después”, parece guardar una clara analogía con la angustiosa soledad presente en la visión de los existencialistas, como Camus, Sartre, Sábato.

En la continuación de esta reflexión, sin embargo, se percibe el anhelo de la perduración en el tiempo por parte del yo reflexivo. Pero el lado racional del mismo se confiesa inerme frente a lo que percibe como una absoluta imposibilidad de dar respuestas certeras referentes al Más Allá:

“¿Habrá memoria o todo será un hueco sin sentido? ¿Qué quedará del vitalicio amor, de las penas que no cicatrizaron? ¿Encontraremos a los desaparecidos? ¿Móviles, inertes o fantasmas?” (p. 79)

En estas preguntas y en las que siguen —y que no por casualidad ocupan especialmente al autor a sus casi noventa años— parece manifestarse un claro deseo de la trascendencia, acaso connatural a todo ser humano y presente en todas las culturas desde las épocas más remotas.

Pero al final, el racionalismo moderno se sobrepone y le lleva a expresar en la última frase una conclusión escéptica y nihilista:

“Después del acabose ¿qué puede preocuparnos si todo será nada?” (p. 79).

Otra reflexión en la que resuenan los tonos graves del escepticismo, que de alguna manera remiten al motivo del memento mori medieval o al tempus fugit barroco e incluso al recurrente motivo de la vanitas procedente del libro bíblico de Cohélet es el titulado “Ser nadie”. En este texto la voz reflexiva pronuncia el siguiente cuestionamiento:

“De la nada a la nada pasa la historia efímera, esa imitación del algo que se llama vida, un lapso en el que amamos, respiramos, creemos, descreemos, repartimos semillas en los surcos que esperan y asumimos proyectos a largo o a larguísimo plazo” (p. 83).

Acaso, tal como ya se ha adelantado más arriba, en esta visión de la vida como una repetición tediosa y accidental de acciones o actitudes no ordenadas a ningún fin último y perdurable, podríamos entrever la analogía con el existencialismo.

Fácilmente surge la asociación con algunos textos existencialistas de referencia, como por ejemplo El túnel de Sábato, donde leemos:

“En un planeta minúsculo, que corre hacia la nada desde millones de años, nacemos en medio de dolores, crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren y otros están naciendo para volver a empezar la comedia inútil” (E. Sábato: El túnel).

Observemos que, además, en la conclusión de este microtexto parece manifestarse otra analogía existencialista, a saber la visión ética de esta corriente que propugna el valor de una vida digna y acorde con la conciencia aún teniendo la convicción de que no habrá ningún “premio eterno”. Es así que podemos leer en la última frase de la reflexión:

“Cuando llegue el momento de ser nadie, es mejor disiparse con la conciencia sepulcral tranquila” (p. 83).

No cabe la menor duda, de que, tanto los cuestionamientos de carácter existencial, cuyos ejemplos acabamos de evocar, como los que giran entorno de una crítica social vinculada con la actualidad de la aldea humana globalizada, constituyen un punto de partida interesante para la reflexión propia del lector.

Ojalá éste último, sin dejar de reconocer la lucidez y la sagacidad de las denuncias de Mario Benedetti, sea capaz de emprender la búsqueda intelectual de los caminos que lleven a una posible superación de las injusticias y distorsiones en la dimensión social planteada en los textos y de ese cierto escepticismo metafísico que subyace a las reflexiones acerca del sentido y la finalidad de la existencia.

Vivir adrede

Mario Benedetti

Alfaguara

Madrid, 2008

145 páginas

1 comentario

Princesa con botas -